Im April 2022

Erst einmal eines vorweg! Ich will hier nichts verkaufen! Mehr noch, ich zeige hier in Schrift und Bild, wie man sich ein vernünftiges Biasadapter selber bauen kann. Meine Motivation diese Seite aufzubauen liegt darin, engagierten Elektronikern zu zeigen, wie man einen Röhren-Amp vernünftig justiert. Die Röhrentechnik wird ja bereits seit den Siebzigern in keinem äquivalenten Ausbildungsberuf mehr weitervermittelt, ist also quasi totgeschwiegen. So steht dann heutzutage selbst jeder "Fachmann" vor einem Röhrenverstärker wie der "Ochs vor´m Berg"! Hinzu kommt, dass Leute die wissen wie es geht, für ein 20 minütiges Biasing mal eben bis zu 180€ aufrufen. Das würde ich als Ausbeutung bezeichnen! 20€-30€ betrachte ich als angemessen -je nach Gerät-, selbst wenn ich ein Gewerbe betreibe. Allerdings soll das jetzt hier auch nicht eine Aufforderung an jeden "Staubsaugervertreter" sein, ohne jegliche Grundkenntnisse in der "Hochspannung" eines Röhrenverstärkers rumzufummeln. Das kann unter Umständen tödlich enden; ich will das hier an dieser Stelle ausdrücklich betonen!!! Es gibt Verstärker, die arbeiten mit Spannungen von über 700 Volt, also absolut tödlich!!! Weiß man jedoch was man da macht weil man die Grundlagen kennt und evtl. eine entsprechende Ausbildung hat, dann kann man viel Geld sparen und seinen Amp immer fit halten. Ich will hier außerdem auch mit so manchem Märchen aufräumen. Das betrifft vor allem bestimmte Arten von Biasadapter, die sich ja seit einigen Jahren immer mehr durchsetzen und verbreiten.

Weiterhin möchte darauf hinweisen, dass ich bei Missachtung der hier an mehreren Stellen vorkommenden Warnhinweise bei Schäden irgendwelcher Art keine Haftung übernehmen kann. Das gilt für Schäden an irgendwelchen Geräten als auch für Personenschäden!!!

Seit die Biaseinstellung von Röhrengeräten in den Neunzigern zwingend notwendig geworden ist, fangen selbst geviewte Elektroniker an zu rotieren. Brauchte man doch vorher bei einem Röhrenwechsel der Endstufen nie etwas am Amp selber machen. Alte Röhren raus, neue Röhren rein, fertig. Das funktioniert leider so nicht mehr. Hintergrund ist, dass nun Röhren im Handel sind, die nicht unbedingt etwas mit dem dazugehörigen Datenblatt zu tun haben. Wurden früher grob aus dem Datenblatt gelaufene Produktionen gnadenlos verschrottet, wird heutzutage alles gnadenlos verscherbelt. Dass das eine Tatsache ist, wird von einigen namhaften "Röhrenkennern" vehement bestritten. Allerdings beweisen einige ältere Schaltpläne von z.B. Marshall oder Fender, dass das doch so ist. In diesen Plänen finden sich reine Spannungsangaben zur negativen Gittervorspannung. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man sich auf die Röhrenparameter verlassen kann. Läuft die Röhre mit ihren Daten völlig aus dem Ruder, macht die Angabe einer Gittervorspannung absolut keinen Sinn mehr, da sich dann ein Bias /Ruhestrom einstellt, der absolut jenseits von gut und böse ist. Auch eigene Erfahrungen aus den Achtzigern bestätigen mir diesen Umstand.

Ich hatte Exemplare eines namhaften Anbieters, damit war absolut kein Biasing an einem Mesa Boogie möglich. Ich musste, weil es schnell gehen sollte, die Gittervorspannungsversorgung des Amps umbauen. Spannungsangaben im Schaltplan bezüglich Gittervorspannung in Verbindung mit diesen Röhren hätte nur Müll ergeben! Also Bias ganz, ganz schwer daneben!!! Sowas geht eigentlich gar nicht! Eine weitere Lieferung des gleichen Anbieters mit "Schrottröhren" ließ ich zurückgehen und musste dann noch um mein Porto kämpfen...... auch ein Unding! Für das Porto bekam ich dann ganz frech den Gegenwert in Briefmarken. Und zwar mit Werten, mit denen kein Mensch was anfangen kann; das war wohl die Retourkutsche für mein Wunsch, das bezahlte Porto für die Rücksendung erstattet zu bekommen. Und noch ein Vorkommnis, das dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat: Eine dort als "V1" gekaufte Vorstufenröhre hatte gerade mal noch eine Emission von weit unter 50%. Klar das die rauscharm und brummarm war, die hatte keinen Dampf und war Schrott! Alles was unter 60% Emission hat, kann man getrost in den Müll werfen. Eine Anfrage die daraufhin Erfolgte, ob die auch C-Ware verkaufen, wurde nie beantwortet. Mehr musste man mit dieser Firma nicht mehr erleben!!! Und was ich noch am Rande erwähnen möchte: Es gibt etliche, auch namhafte Firmen (Marktführer) in Deutschland, die unerwähnt C-Ware verkaufen. Bei einem namhaften Anbieter erworbene vergoldete Cinch-Stecker ließen sich z.B. nicht mit einer Cinch-Buchse verbinden. Der Masseanschluss der Stecker war völlig außer Maß (zu klein) und musste erst aufwendig bearbeitet werden, damit die Dinger nicht in der Tonne landen. Ein weiterer Zulieferer sollte mir gematchte Röhren (Exemplare mit gleichen Daten) schicken, da das für ein Biasing unumgänglich ist. Diese Röhren waren alles andere als gematched. Die Daten der EL 34 von Electro Harmonix lagen um rund 10mA auseinander. Das ist auch schon Betrug, denn immerhin habe ich für das Matching bezahlt! Letztendlich blieben dann von etlichen Zulieferern nur noch zwei über, die tatsächlich gute Ware verkaufen und das sind "TAD" -also Tubeamp Doctor- und "Tube Town".

Was absolut mit Vorsicht zu genießen ist, sind Bestellungen von z.B. eBay. Da hat jemand auf dem Dachboden Opas alten Röhren-Amp gefunden und verschachert das "gute Stück" dann in Einzelteile. So wird aus einer 50 Jahre alten Röhre die schon damals völlig ausgenudelt war, plötzlich eine edle "NOS-Röhre" (NOS= New Old Stock). Stutzig werden sollte man bei Labels wie Siemens, Philips, Tesla usw. Die bauen schon ewig keine Röhren mehr, existieren noch nicht einmal mehr! Die alten Möhren sind garantiert völlig unfit. Es gibt aber auch Spezialisten, die labeln neue Röhren um und verlangen dann statt 8,90€ auf einmal 145,20€. Wenn man so alte Dinger unbedingt haben will, dann sollte man sich die zumindest vorher mal im eigenen Amp anhören können. So werden "Blender" am schnellsten und sichersten entlarvt. Das heißt aber nicht, das alle Röhren aus den 50´ern bis 70érn Schrott sind. Gewissheit verschafft eine Messung. Die alten Fabrikate hatten fast immer eine sehr viel höhere Emission als im Datenblatt angegeben.

Das garantierte damals immer eine höhere Lebensdauer der Röhren. Wie gesagt, das ist heute leider nicht mehr der Fall. Man kann froh sein, noch eine Röhre mit 100 Prozent Emission zu erwischen. Eine Ausnahme bildet jedoch "TAD". Die dort angebotenen Röhren haben meist mehr Dampf als im Datenblatt angegeben. Das haben mir eigene Messungen bestätigt. Allerdings muss man für diese "Alte Tugend" auch etwas mehr bezahlen. Ob das sinnvoll ist, kommt auf den Verwendungszweck an und sollte auch jeder selbst für sich entscheiden. Okay, soviel dazu! Weiter mit unserem Bias...

Will man den Bias mit vernünftigen Röhren einstellen, so hat man meist nur einen Bias-Trimmer im Innern des Verstärkers für nicht selten vier Röhren gleichzeitig. Haben diese Röhren gleiche Daten -sind also gematched- ist das kein Problem. Haben die Röhren unterschiedliche Daten, ist der Sound nicht mehr ganz so prickelnd. Bei Instrumentenverstärker ist der Effekt weniger dramatisch als bei Hi-Fi-Amps, aber in jedem Fall deutlich hörbar. Die Halbwellen des Tonsignals werden dann nicht symetrisch übertragen was bedeutet, das eine Halbwelle des Signals nicht der anderen Halbwelle entspricht.

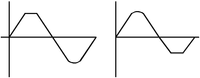

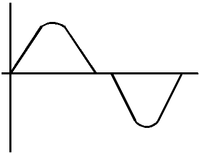

Links das symetrische Audio-Signal in Form eines Sinustones bei korrekt gematchten Röhren, rechts ist die untere Halbwelle kleiner als die obere Halbwelle, was auf "fiese Röhren" schließen lässt.. Das gleiche kann auch umgekehrt vorkommen, je nachdem welche Röhre aus der Reihe tanzt. Extrem fies wird es, wenn eine Halbwelle klippt, was bedeutet, dass das Signal einfach "abgeschnitten" wird, da kann dann die Röhre nicht mehr weiter, um das mal so zu formulieren. Das sieht dann so aus:

Die Bilder oben setzen aber voraus, dass die Röhren einen teilweise gleichen Kennlinienbereich besitzen, denn sonst könnten sie die Halbwellen nicht korrekt zusammensetzen. Leider ist das fast nie der Fall wenn die Kennlinien aus dem Ruder laufen bzw. nicht gleich sind. In den meisten Fällen wird das Signal dann nicht mehr korrekt zusammengesetzt was dann so aussieht:

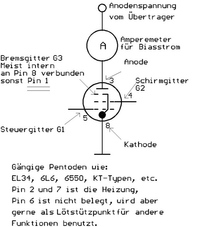

Bei diesen Amps handelt es sich um "Push-Pull-Amps", auf deutsch "Gegentaktverstärker" was bedeutet, eine Röhre ist für die obere (positive) Halbwelle des Audiosignals zuständig, die andere für die untere (negative) Halbwelle. Ein Amp mit vier Endstufen-Röhren z.B. besitzt zwei Röhren für die positive- und zwei Röhren für die negative Halbwelle. Mehr als zwei Röhren pro Halbwelle sind auch möglich. In den meisten Verstärkern werden dafür Pentoden (z.B. EL 34) oder Beam-Power Röhren, also Tetroden (z.B. 6550) eingesetzt, deren funktionelles Endergebnis aber im Grunde gleich ist. Weitere Details dazu erspare ich mir hier an dieser Stelle, da das dann den Rahmen sprengen würde.

Jetzt wollen wir aber erst einmal tiefer in die Praxis eintauchen. Wie macht man das vernünftig und vor allem gewissenhaft? Im Prinzip ist die Antwort einfach. Den Anodenstrom der End-Röhren messen und selbigen dann sinnvoll justieren. Wie bereits vorher erwähnt, war früher ein Biasing nicht unbedingt nötig, da die damals angebotenen Röhren annähernd gleiche Daten aufwiesen. Die nächste Frage die dann auftaucht lautet: Warum ausgerechnet den Anodenstrom messen? Die Antwort lautet: Der Anodenstrom ist der Ruhestrom in der Röhre (engl. Idle Current) oder auch Biasstrom genannt. Viele Leute messen den Biasstrom auch in der Kathode (entweder direkt, oder über einen gemessenen Spannungsabfall eines sehr niederohmigen Widerstandes). Vorteil: Man hat nichts mit der positiven (meist lebensgefährlichen) Betriebsspannung zu tun. Gravierender Nachteil: In der Kathode fließen alle Ströme der jeweiligen Röhre zusammen! Also Anodenstrom, Steuerstrom, Bremsgitterstrom und vor allem der Schirmgitterstrom. Und der ist nicht ohne und verfälscht den vermeintlich gemessenen Ruhestrom in der Kathode erheblich. Bei einer EL 34 können das laut Datenblatt bis zu 14,9mA sein, was rund ein Drittel des nötigen Ruhestroms ausmachen kann. Also einen Bias mit Hilfe der Kathode einstellen, das sollte man sofort vergessen. Der dort gemessene Wert stimmt also vorne und hinten nicht! Es sei denn, man kennt den Schirmgitterstrom; den kann man dann einfach vom gemessenen Strom subtrahieren. Aber genau ist das immer noch nicht!

Die Befürworter der Kathodenstromadapter sind wohl meist Leute, die diese Sachen selber verkaufen und führen dann Argumente an, die ich größtenteils nicht nachvollziehen kann. Richtig ist das Argument mit der Mess-Spannung im Millivoltbereich -wenn denn die Röhre nicht defekt ist!!! Dann schrieb jemand, dass die Anodenströme ja nicht durch das Messgerät fließen sondern indirekt über den Spannungsabfall eines Widerstandes in der Kathode gemessen werden. Das ist doch kein Qualitätsmerkmal, Kollegen; eher das Gegenteil! Die Toleranz des Widerstandes geht mit in die Messung ein!!! Und Herrschaften, was ist denn so schlimm daran, wenn der Anodenstrom durch ein Amperemeter fließt? Absolut gar nichts!!! Und dann das Argument, dass der Amp durch die Messleitungen eines Anodenadapters ins Schwingen geraten könnte und deshalb Röhren oder gar der Amp Schaden nehmen kann. Das ist blanker Unsinn, Freunde; lasst mal die Kirche im Dorf! Ich benutze ein Anodenstromadapter schon zig Jahre und habe damit unzählige Amps "gebiast", da hat nicht ein Verstärker auch nur die Neigung zur Schwingerei gehabt. Und warum sollte der wegen zu langer Mess-Strippen schwingen? Man muss sich mal überlegen, wieviele Meter im Inneren mancher Amps an Leitungen zu den Endröhren verlegt sind. Da schwingt deswegen absolut nichts......Was anderes wäre es, wenn ich den Anschluss des Steuergitters unnötig verlängere, denn der ist sehr, sehr hochohmig. Aber warum sollte ich das tun? Okay, auch eine Modulation der Anodenspannung als auch der Schirmgitterspannung würde die Röhre zum Schwingen anregen, aber diese Spannungen sind im Falle des Anodenadapters jedoch absolut stabil! Das soll mir doch mal einer dieser "Pseudofachmänner" (die mitunter noch nicht einmal eine entsprechende, abgeschlossene Berufsausbildung haben) erklären! Das kann keiner, weil das alles dummes Zeug ist!!!

Biasmessung ohne Adapter.

Hier ein Beispiel mit EL 34 und Röhren mit gleicher Pinbelegung und natürlich gleichem Sockel.

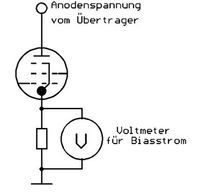

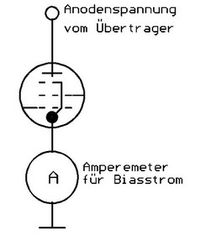

Ein korrekter Bias wird also immer in der Anodenleitung der jeweiligen Röhre gemessen, wie das Bild rechts anschaulich darstellt. Wie unschwer zu erkennen ist, muss für das Amperemeter die Leitung zwischen Röhre/Sockel/Pin3 und Übertrager aufgetrennt werden. Bei dieser Aktion ist erhebliche Vorsicht geboten, da über die Glättungs- und Siebelkos im Netzteil des Verstärkers noch ein erheblicher Teil der Betriebsspannung am Übertrager vorhanden sein kann, obwohl der Amp schon lange ausgeschaltet und vom Netz genommen wurde. Man sollte also ersteinmal an Pin3 (Anodenspannung) und an Pin 8 (Kathode) ein Voltmeter anschließen um zu sehen was da los ist. Um unbeabsichtigte Kurzschlüsse zu vermeiden, deckt man die Anschlüsse sicher ab, z.B. mit einem Isolierschlauch o.ä. Werden noch erhebliche Spannungen (weit über 30 Volt) gemessen, müssen die natürlich entladen werden. Das dazu der Verstärker vom Netz getrennt wird, versteht sich hoffentlich von selbst!!! Also Netzkabel abziehen!!! Jetzt schaltet man den Standby ein -sofern vorhanden- und beobachtet das Voltmeter. Die Spannung sollte nun langsam sinken. Geht diese nicht zurück, muss man selbige "per Hand" (jetzt bloß nicht wörtlich nehmen!) entladen. Mit zwei Krokoklemmen an einem Widerstand -so zwischen 100k und 1M- sollte das zwischen Pin3 und Pin8 recht fix gelingen. Voltmeter dabei beobachten! Ist die Spannung dann weit unter ca. 10V gesunken, kann man den Widerstand und das Voltmeter wieder abklemmen. Im nächsten Schritt lötet man die Leitung vom Röhrensockel (Pin3) ab. Der nun frei gewordene Pin3 wird mit der schwarzen Strippe des Amperemeters/Multimeters verbunden. Auch hier wieder mit Isolierschlauch o.ä. den Pin abdecken. Das rote Kabel des Amperemeters/Multimeters wird mit der nun in der Luft hängenden frei gewordenen Strippe verbunden. Auch hier wieder angemessen isolieren, um Unfälle jeglicher Art zu vermeiden! Das Messgerät nun in den Bereich um 200mA schalten und nicht vergessen, die Mess-Strippen am Multimeter auch entsprechend umzustecken. Der Verstärker wird nun so positioniert, dass man noch bequem an den/die Biastrimmer herankommt. Jetzt kann man den zuvor komplett ausgeschalteten Amp wieder mit der Netzspannung verbinden. Vorher aber nicht vergessen, auch noch einen Lautsprecher an den Verstärker anzuschließen. Das ist sehr wichtig, da sonst der recht teure Ausgangsübertrager Schaden nehmen könnte. Alle Lautstärkeregler (Gain, Master oder sonstige Vol. Regler) auf Null drehen. Eventuell noch angeschlossene Instrumente oder sonstige Tonquellen sind unbedingt vom Verstärker zu trennen. Im nächsten Schritt schalte ich den Amp gleichzeitig am "Power" und "Standby" ein. Das Amperemeter beginnt nun nach einigen Sekunden etwas anzuzeigen. Der Wert wird nun langsam steigen, bis er sich auf irgendeinen Wert einpegelt. Nun kann man den Biasstrom an den Biastrimmern im Gerät auf den zuvor berechneten Wert justieren.

Wie das Berechnen des Biasstroms genau über die Bühne geht, soll hier an einem Beispiel demonstriert werden. Für die Berechnung brauchen wir mindestens zwei exakte Parameter. Zum einen die Spannung zwischen Anode und Kathode der Röhre (Anodenspannung) und zum anderen die maximale Verlustleistung der Röhrenanode (Plate Dissipation), in einigen Datenblättern auch "WA" genannt. Dann müssen wir uns darüber im klaren sein, in was für einer Klasse wir den Verstärker betreiben möchten. Instrumentenverstärker werden meist für den "A/B-Betrieb" eingestellt. Viele HiFi-Amps verlangen reinen "A-Betrieb", obwohl ein Instrumenten-Amp damit auch ohne weiteres läuft, was sich dann natürlich anders anhört als A/B-Betrieb. Außerdem verschleißen Röhren im A-Betrieb schneller als im A/B-Betrieb. Der A-Betrieb wird heißer, weil er einen Bias von rund 90% der "WA" erfordert was die Röhren schneller altern lässt. Der A/B-Betrieb erfordert in der Regel so um die 70% oder weniger der "WA", was die Röhren nicht so prügelt und die somit länger halten.

So, aber nun zur Rechnerei. Dafür nehmen wir das (erweiterte) "Ohmsche Gesetz". Die Grundformel für dieses Gesetz lautet: U=RxI, also Spannung in Volt ist Widerstand in Ohm mal Strom in Ampere. Eine dezente Erweiterung ist P=UxI, also Leistung in Watt (P) ergibt sich, wenn man die Spannung "U" mit dem Strom "I" multipliziert. Mit diesen vier Formelzeichen kann man lausig jonglieren. Das veranschaulicht das hier gezeigte "Ohmsche Rad".

Wir benötigen jedoch den Biasstrom. Dieser lässt sich aus der maximalen Leistung unter Berücksichtigung der Betriebsart (A-, bzw. A/B-Betrieb) der Röhre geteilt durch die Betriebsspannung der Röhre, gemessen zwischen Anode und Kathode der Endröhre, berechnen. "P", also die Leistung ist einfach zu ermitteln. Man schaut einfach ins Datenblatt der jeweiligen Röhre und multipliziert entweder mit 0,7 (was 70% der maximalen Verlustleistung der Röhre entspricht) was A/B-Betrieb bedeutet. Will man reinen A-Betrieb einstellen, multipliziert man die Maximalleistung der Röhre mit 0,9, was 90% der Leistung entspricht. Schwieriger zu ermitteln ist natürlich die Betriebsspannung "U" der Röhre. Selbige misst man an der Anode und der Kathode der Endröhre.

Um den Wert der Anodenspannung zu ermitteln, müssen wir mit einem Voltmeter die Spannung am eingeschaltetem Verstärker (inkl. aller gesteckten Röhren) an Pin3 und Pin8/oder Gehäusemasse einer Endröhre messen. Das alle Röhren im Amp gesteckt sind, ist übrigens nicht unwichtig. Fehlt z.B. eine oder mehrere Endröhre(n), würde die Betriebsspannung (Hochspannung und Heizspannung) unweigerlich steigen. Das hätte natürlich völlig falsche Messwerte zur Folge. Außerdem könnte die "Hochspannung" in Höhen abdriften, die die Spannungfestigkeit der Glättungs/Siebkondensatoren überschreiten. Selbige sind meist, was die Spannungsfestigkeit betrifft, sehr knapp bemessen! Die Messprozedur für die Anodenspannung wurde bereits zuvor im Abschnitt für die Entladung der Restspannung beim ausgeschaltetem Verstärker beschrieben. Da aber hier bei eingeschaltetem Verstärker gearbeitet wird, sollte man besondere Sorgfalt auf die Isolation der Mess-Schaltung legen. Hier ein Berechnungsbeispiel für einen Amp mit EL34:

WA=25Watt A/B-Betrieb=70%=25Wx0,7=17,5Watt Anodenspannung gemessen=500Volt

Formel: 17,5W geteilt durch 500V=0,035Ampere=35mA. Das ist unser Biasstrom für A/B-Betrieb.

Für A-Betrieb würde man rechnen: 25Wx0,9=22,5Watt. 22,5W geteilt durch 500V=0,045Ampere=45mA

An den Biastrimmern kann nun der passende Strom unter Beobachtung des Amperemeters eingestellt werden. Man sollte den Strom gerade bei neuen Röhren etwas länger im Auge behalten, da dieser sich noch gravierend ändern könnte. Hat man vernünftig gematchte Röhren gekauft, so haben diese manchmal schon eine gewisse Einbrennzeit hinter sich. Es sei denn, die Röhren wurden im Impulsmessverfahren gematcht. Wurden die Röhren klassisch gematcht, reicht in der Regel eine "Zigarettenlänge". Ansonsten reicht eine halbe Stunde, es kann aber auch schon mal eine Stunde dauern, je nachdem wie die Röhren drauf sind. Ein stabiler Wert hat sich eingestellt, wenn sich die Anzeige nur noch wenig ändert. Ein völlig stabiler Wert wird sich aber nie einstellen; das liegt an Temperaturschwankungen in der Umgebung des Amps und dessen Bauteile. Selbst beim Anpusten der Röhren sieht man meist Änderungen am Messwert. Ist dann alles gut verlaufen, lötet man die lose Strippe wieder an Pin3. So hat man das am Anfang der Neunziger noch machen müssen.

Bias einstellen mit Biasadapter

Schneller und einfacher geht es natürlich mit einem oder mehreren Biasadaptern! Hat man das richtige Adapter, braucht man für die Spannungsmessung den Amp nicht aufschrauben. Lediglich für die Biaseinstellung muss der Verstärker in den meisten Fällen geöffnet werden, da sich die Trimmer für den Biasstrom auf einer Platine befinden. Es gibt aber auch Amps, da sind die Trimmer von außen zugänglich, fast immer auf der Rückseite. Da braucht man dann unter Verwendung eines Biasadapters den Amp noch nicht einmal mehr aufschrauben. Bequemer gehts nicht! Die meisten Hersteller verzichten aber auf solche Konstruktionen. Entweder ist denen das zu teuer, oder die haben Angst, dass da irgend ein Wahnsinniger ohne zu wissen was er da macht, einfach den Bias in ungeahnte Höhen schraubt. Das würde die Anodenbleche der Endröhren kräftig aufglühen lassen, was meist das absolute Aus für die Röhren bedeutet. Mit einem Biasadapter kann ich den Strom in der Röhre messen, da dieses Adapter zwei Strippen nach außen führt, an denen ich ein Messgerät anschließen kann. Mit einem Anodenstrom-Biasadapter kann ich auch die Anodenspannung messen, sofern die Kathode der Röhre direkt mit der Masse des Verstärkers verbunden ist. Das geht mit einem Kathoden-Biasadapter auf keinen Fall! Mal ganz davon abgesehen, das diese Dinger nur groben Unfug messen. Hier mal die Schaltbilder möglicher Konfiguration von Kathoden-Biasadaptern. Die gebräuchlichste Version ist wohl die, mit einem Widerstand in der Kathodenleitung. Der Wert ist ziemlich klein und sollte so ausgelegt sein, das man im Spannungsmessbereich eines Multimeters den fließenden Strom direkt in Milliampere umwandeln kann. In Wirklichkeit zeigt das Messgerät ja Volts an, aber mit dem richtigen Widerstand (z.B. 1 Ohm) kann man dann statt Volt auch Ampere ablesen, obwohl natürlich Volts angezeigt werden.

Hier das Schaltbild für ein Kathodenstrom-Biasadapters mit Widerstand in der Kathodenleitung. Dieser Widerstand wird mit in den Adaptersockel gelötet und muss Bauartbedingt entsprechend klein ausfallen. Ansonsten passt der Sockel nicht mehr in das Steckergehäuse. Metallschichtwiderstände mit 0,6 Watt Belastbarkeit sind wohl im Moment die sicherste Variante. Obwohl, im Fehlerfall (Anoden/Katodenschluss in der Röhre oder falsche Handhabung) dieser Widerstand gnadenlos verdampfen wird, wie man in entsprechenden Foren nachlesen kann. Das Adapter ist dann Schrott!!! Ein weiterer Nachteil dieser Konfiguration ist, dass Amps mit echtem Autobias hier leicht ins schleudern kommen können und dementsprechenden Unfug ausregeln. Das Messergebnis ist dann erst recht für die Tonne!!! Ursache ist ein sehr kleiner Widerstand in der Kathodenleitung, der den Spannungsabfall misst und unter Berücksichtung aller anderen Ströme die in der Kathodenleitung fließen, die negative Gitterspannung einregelt. Es gibt Konzepte, die dafür sogar einen Mikroprozessor einsetzen. Aber analog ist das natürlich auch möglich. In beiden Fällen wird ein zusätzlicher Kathodenwiderstand -z.B. in einem Biasadapter- diese Regelschaltung mit völlig falschen Werten versorgen. Das Ergebnis kann dann nur eine falsch ausgeregelte Gitterspannung sein! Etwas anders sieht das bei sogenannten "Kathodenbias-Schaltungen" aus. Selbige besteht im Prinzip nur aus relativ hohen Kathodenwiderstand und meist einem Kondensator parallel geschaltet. Das Steuergitter G1 liegt dann meist über einen recht großen Widerstand gegen Masse. Ändern sich die Ströme in der Röhre, ändert sich auch die Gitterspannung, gemessen gegen Kathode. Hier verursacht ein Kathodenadapter nicht soviel Chaos, da der Kathodenwiderstand in der Röhrenschaltung um ein vielfaches größer ist, als der Widerstand im Biasadapter. Allerdings findet man den "Kathodenbias" meist nur in Verstärkern der kleineren Leistungsklasse mit z.B. EL 84 o.ä.

Die zweite Variante ist dann die Schaltung, in der der Kathodenstrom real gemessen wird. Hier kann dann im Fehlerfall nur noch die Sicherung im Messgerät durchbrennen. Angeboten werden solche Adapter meist aus Fernost in Verbindung mit (Analog-) Messgerät. Allerdings ist die Qualität sehr mies! Die dazugehörigen "Bananas" sind offen und die Messgeräte weisen so hohe Toleranzen auf, dass die eigentlich von niemanden freiwillig benutzt werden. Ich habe sogar eine Kombination mit Messwerken gesehen, da sind die Messinstrumente für den stehenden Einbau gedacht, was bedeutet, das die im Liegen nur dummes Zeug anzeigen. Dafür ist der Preis selbst für ein Vierfachadapter unschlagbar. Aber was nützt mir das, wenn die ganze Konstruktion nur eine "Schätzlatte" ist? Der Kathodenstrom hat mit dem Biasstrom nichts zu tun, die Messgeräte zeigen alles an, nur nicht die Wahrheit, unterm Strich ist alles Müll!!!

Aber kommen wir nun zu dem Anodenstrom-Biasadapter, was all diese Nachteile nicht hat. Weiter oben war die Schaltung für diese Art von Adaptern ja bereits zu sehen, deswegen erspare ich mir den Schaltplan hier an dieser Stelle. Stattdessen hier einige Fotos von Oktal- und Noval-Biasadaptern, also für z.B EL 34 oder EL 84.

Hier das Adapter für Oktalsockel, also EL 34, 6L6, 6550, KT-Serien etc.

Und hier ein Biasadapter für EL 84 und Konsorten mit Novalsockel.

Bei allen hier gezeigten Adaptern fällt auf, dass die Konstruktionen berührungssichere Sicherheits-Laborstecker haben. Dass ist ein unbedingtes Muss. Egal ob bei Anoden- oder Kathodenadapter. Und so sind die Anodenadapter in der Praxis anzuschließen.

Die besonderheit bei dem Anodenadapter ist natürlich, dass man die Anodenspannung der Röhren mit diesem Adapter messen kann. Voraussetzung dafür ist aber, das die Kathode der Röhre direkt auf Gehäusemasse liegt (was eigentlich Standard ist). Ein kleinerer Widerstand bei z.B. EL 34 in Höhe von 1 Ohm -10 Ohm in der Kathodenleitung der Röhre verfälschen eine Messung des Anodensroms oder der Anodenspannung so gut wie überhaupt nicht. Bei der El 84 oder Artverwandten sieht das schon anders aus. Widerstände im 100 Ohm-Bereich oder sogar im Kilo-Ohm-Bereich sind hier nicht selten. Da messe ich dann, was die Anodenspannung betrifft, gegen Gehäusemasse nur Nonsens. Abhilfe schafft dann nur die direkte Messung an der Kathode des Röhrensockels. Im Falle der EL 84 ist die Kathode Pin 3, die Anode ist Pin 7. Ein Schaltplan des jeweiligen Amps sollte unnötige Schrauberei verhindern. Auch hier sieht man wieder, dass diese Materie eigentlich nichts für blutige Laien ist. Man sollte zumindest einen Schaltplan lesen können.

Hat man mehrere Anodenadapter zur Verfügung aber nur ein Messgerät, kann man alle Adapter mit den Röhren einsetzen. Ein aufwendiges und zeitraubendes umstecken ist nicht nötig! Bei allen Adaptern an denen kein Messgerät hängt, werden die beiden Mess-Strippen einfach zusammengesteckt. Will man dann dort eine Bias-Messung vornehmen, werden die Laborstecker einfach getrennt und nach obiger Zeichnung mit dem Amperemeter/Multimeter verbunden. Natürlich muss für das Umstecken der Verstärker ausgeschaltet werden; das bitte auf keinen Fall vergessen!!!

Hier nocheinmal eine Anleitung in verkürzter Form, die man sich runterladen, bzw. ausdrucken kann.

1.)Vorbereitung zur Messung: Als erstes zieht man eine Endröhre (z.B. EL 34) und steckt in den leeren Sockel das Adapter inkl. gezogener Röhre. Nun den Lautsprecher mit dem Amp verbinden, sehr wichtig!!! In den Amp dürfen keine Signale (z.B. Gitarre) gelangen, diese würden das Ergebnis verfälschen. Alle Vol.-Regler auf Null. Auch ein Betrieb des Amps mit z.B. angeschlossener Gitarre und Bias-Adapter sollte man vermeiden. Ausschalten des Messvorgangs am Power-Schalter des Amps, nicht über Standby!!! So können sich hohe Spannungen auf relativ ungefährliche Werte zuverlässig nach einigen Minuten entladen. Messgerät beobachten!! Niemals bei eingeschaltetem Amp die Meßstrippen, Röhren oder das Adapter entfernen, umstecken oder gar an den Kontakten berühren. Das könnte den Amp, das Meßgerät, die Röhren als auch die messende Person killen!!!

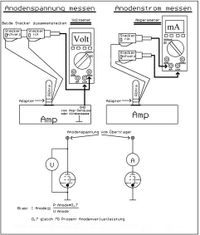

2.)Anodenspannung messen: Die zwingende Maßnahme vor dem Biasabgleich ist die Messung der Anodenspannung! Dazu wird das Meßgerät in den höchsten Spannungsbereich (DC, bei den meisten Meßgeräten 1000 Volt) geschaltet und die beiden Meßstrippen des Adapters werden (wie im beiliegendem Plan unter "Anodenspannung messen" dargestellt) untereinander verbunden, indem man den schwarzen Stecker des Adapters mit dem roten Stecker des Adapters verbindet. Ob man jetzt schwarz in rot steckt oder rot in schwarz ist eigentlich egal. Der Übersicht halber sollte man aber den schwarzen Stecker des Adapters hinten in den roten Stecker des Adapters stecken. So kommt dann der rote Stecker in den "Plus-Eingang" des Multimeters und die verbliebene Meßstrippe des Multimeters (Com-Buchse) -in der Regel schwarz- wird an einem geeigneten Massepunkt des Amps angeschlossen. Das kann der Masseanschluss einer offenen Klinke sein, oft reicht aber auch ein Punkt am Gehäuse, wie z.B. eine Schraube etc., da die meisten Gehäuse direkt mit der Schaltungsmasse verbunden sind. Steht die Meßschaltung, Amp mit Netzschalter und Standby einschalten. Die Spannung wird nun langsam steigen. Ist sie dann stabil, den Wert notieren und alles per Netzschalter ausschalten. Ist der Wert der Anodenspannung über jeden Zweifel erhaben und notiert, geht es an die Rechnerei!

3.)Berechnung des Biasstroms: Zuerst brauchen wir die Verlustleistung (Plate Dissipation) der neuen Röhren. Für die EL34 sind das laut Datenblatt 25Watt. Um den Amp z.B. für AB-Betrieb zu fitten, wählt man 70% der Röhrenverlustleistung, für A-Betrieb wählt man 90%. Da AB-Betrieb am verbreitetsten ist, bleiben wir mal dabei. Man multipliziert die Verlustleistung der Röhre mit 0,7 (was 70% entspricht, mal 0,9 würde 90% entsprechen). Auch diesen Wert notieren wir uns! Beispiel EL34: 25W mal 0,7=17,5W. Dieser Wert wird nun durch die zuvor gemessene Anodenspannung geteilt und man erhält den Biasstrom. Auch hier wieder ein Beispiel mit der EL34 und AB-Betrieb: Man hat z.B. zuvor eine Anodenspannung von 500 Volt gemessen.

17,5W geteilt durch 500V=0,035 Ampere=35 Milliampere=35mA. Das ist unser Biasstrom!

4.)Biasstrom messen: Jetzt wird die vorherige Meßschaltung komplett aufgelöst -vorher das Ausschalten auf keinen Fall vergessen- und die neue Schaltung wie folgt anschließen. Der rote Stecker des Bias-Adapters wird in den mA-Anschluss des Messgerätes gesteckt und der schwarze Stecker des Bias-Adapters in die Com-Buchse des Messgerätes. Das Meßgerät nun auf 200mA (DC) schalten. Amp mit Netzschalter und Standby gleichzeitig einschalten und Meßgerät beobachten. Der Wert wird nach einigen Sekunden langsam steigen, weil dann auch die Betriebsspannung langsam steigt. Gleichzeitig kann man das Bias-Poti etwas bewegen um festzustellen, in welche Richtung mehr bzw. weniger zu justieren ist. In der Regel sinkt der Biasstrom bei Drehung nach links, das ist aber nicht immer so! Sollte der angezeigte Wert ziemlich heftig zunehmen und über den errechneten Wert hinausschießen, stimmt irgendetwas nicht. Sofort ausschalten und Fehler suchen! Ansonsten die Röhren rund eine halbe Stunde heizen lassen und dann den Bias nachregeln. Ein völlig stabiler Wert wird sich nie einstellen, Schwankungen von einigen Milliampere sind aber normal.

Hier noch ein nützlicher Tipp! Wer alte, unbekannte Röhren einsetzt, kann u.U. eine böse Überraschung erleben, weil die Röhren kaputt sind. Das äußert sich evtl. durch zu hohen Biasstrom, weil z.B. die Röhre einen Kurzschluss von der Anode zur Kathode hat. Das würde die Sicherung im Messgerät für den mA-Bereich zum durchbrennen bewegen, was natürlich kein Mensch braucht. Der gleiche Effekt kann passieren, wenn man das Messgerät falsch anschließt, also die Anodenspannung im Strom-Modus messen will. Das Messgerät zeigt dann mit zerpatzter Sicherung im Strommessbereich nichts mehr an -also Null-, aber alle anderen Funktionen wie Widerstandsmessung und Spannungsmessung etc. des Messgerätes funktionieren noch. Das führt so manchen, nicht ganz so fitten Elektroniker zu der Annahme, dass das Biasadapter kaputt ist, weil das Messgerät ja noch vermeintlich funktioniert. Das Biasadapter ist aber mit Verbindungen in 0,75mm²/1,5mm² ausgestattet, was einen theoretischen Dauerstrom von 16 Ampere (bei 1,5mm²) erlaubt. Das schafft kein Röhrenverstärker!!! Eher brennt der Netztrafo oder die (sofern vorhandene) Gleichrichterröhre durch. Um ein durchbrennen der Messgeräte-Sicherung zu vermeiden, verbindet man den roten Stecker des Biasadapters nicht mit dem "mA-Anschluss" des Messgerätes sondern mit dem "20A-Anschluss" des Messgerätes und schaltet den Strommessbereich dann natürlich auf 20 Ampere. Ströme im mA-Bereich werden dann aber ungenau angezeigt. Sollte der Strom bei der Messung dann über den zulässigen mA-Bereich steigen, wird die interne Sicherung des Messgerätes nicht auslösen. Allerdings gibt es da auch einen dicken "Pferdefuß"!!! Um den Netztrafo und die evtl. vorhandene Gleichrichterröhre nicht zu gefährden, muss man den Messbetrieb im 20A-Modus genauestens im Auge behalten und am besten eine Hand am Netzschalter des Amps halten. Sollte der Wert in diesem Modus auch nur die geringsten anstalten machen über den errechneten Wert hinauszuschießen, den Amp sofort ausschalten. Und nochmals die äußerst wichtige Anmerkung!!!! Wenn das Messgerät per Wahlschalter auf Spannungsmessung (Volt) geschaltet ist, die Mess-Strippen aber in eine der Strommess-Buchsen (Ampere) gesteckt sind, wirkt die Schaltung für die Strommessung!!! Will man so also eine Spannung messen, wird es kräftig knallen.

Kontakt:

Bernd Lohrum

dr.lapphengst@gmx.de