Ein Röhrentest neu erworbener Röhren ist heutzutage mehr als sinnvoll. Wie bereits zuvor beschrieben, wird doch mittlerweile alles verschachert was einen Glaskolben hat und bedruckt ist. Da wird dann mit "Zauberworten" wie "NOS", "Premium", "Platinum", "V1" oder "Balanced" nur so um sich geworfen. Häufig handelt es sich dabei um uralten Krempel oder minderwertige Ware, vermutlich C-Ware. Selbst angeblich gematchte -also ausgemessene Röhren- sind oft nicht das, wofür man bezahlt hat. Da hilft nur noch selber nachmessen um die Betrüger zu entlarven und die dann mit deren Handeln zu konfrontieren. In der Hoffnung, dass die ihr Unwesen aufgeben und endlich fair handeln! Auf der anderen Seite hat kaum jemand ein Röhrenprüfgerät, weil bestehende, industriell gefertigte Geräte so gut wie unbezahlbar sind. Und das wissen natürlich alle Händler!!! Werden die dann trotzdem mal ertappt, erstatten die sofort den Kaufpreis, ohne wenn und aber! Damit das bloß nicht an die große Glocke gehangen wird und die ihre Umsätze weiterhin durch diesen Schmuh sichern können. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Firmen, das sind einfach nur Wiederverkäufer und haben deshalb keine Ahnung was die da verkaufen. Die sind selber übers Ohr gehauen worden. Ein Röhrentester würde da Abhilfe schaffen....

Als erstes beschreibe ich hier mal ein Testgerät für die Erfassung der Kennlinie von Leistungspentoden und Beam-Power-Tetroden. Hier wird mit Sicherheit am meisten gemogelt!

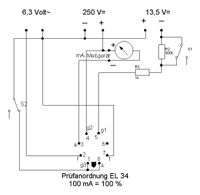

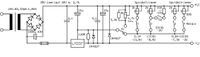

Die EL 34 gehört wohl zu den meist verkauftesten Leistungspentoden überhaupt. Deshalb hier eine passende Prüfschaltung als erstes.

Die Angabe "100%" bezieht sich hier auf die Emission von 100mA in der Anode bei 250V Anodenspannung und Schirmgitterspannung sowie eine negative Gittervorspannung von -13,5V, was dem Datenblatt dieser Röhre entspicht. Der Schalter rechts (S1) dient dem Vakuumtest und der Schalter links (S2) deckt einen Schluss zwischen Kathode und Heizung auf. Will man sich so ein Gerät selber bauen, dann muss man dafür sorgen, das die angegebenen Spannungen peinlich genau stimmen. Regelbare Netzteile für Anodenspannung und Gittervorspannung zeige ich hier an anderer Stelle, also weiter unten.

Ein EL34-Datenblatt von Electro Harmonics bzw. JJ zeigt sehr deutlich die wichtigsten Parameter. Wenn man das Bild anklickt, erscheint es vergrößert. Wie man deutlich erkennen kann, ändert sich die Emission der Röhre in der Anode bei Änderung der Gittervorspannung als auch bei Änderung der Anodenspannung. Hat man für beides regelbare Netzteile -oder zumindest für die Gitterspannung-, kann man sich eine Kennlinie für die gemessene Röhre selber basteln. Aber bei der "Datenblattmessung" verwendet man zuvor genannte feste Parameter und man sieht an der Emission, was mit der jeweiligen Röhre los ist. 100% oder mehr ist Topp! 80% ist noch tolerabel, weniger als 60% ist Müll!!! Man braucht auch übrigens nicht unbedingt eine Mess-Schaltung um Schrott zu entlarven. Mit einem Biasadapter und einem Amp geht das auch!

Bei einem Röhrenverstärker mit z.B. vier EL 34 misst man einfach die Biasströme in den Röhren. Klar, dass die in allen vier Röhren weitestgehend gleich sein sollten. Weichen die irgendwo um mehr als 10% ab, passt da was nicht und man sollte die Dinger wieder zurück schicken.

Natürlich kann man diese Schaltung auch für andere Oktalröhren verwenden, sofern die die gleiche Pinbelegung haben. Dazu zählen 6550, 6L6, KT-Serien, usw. Allerdings muss man dann das jeweilige Datenblatt sichten, da diese Röhren meist eine andere negative Gittervorspannung benötigen und auch einen anderen Maximalstrom in der Anode verkraften. Bei der 6550 sind das z.B. 140mA statt 100mA bei der EL 34. Das entspricht dann bei einer Emission von 100% natürlich 140mA und nicht 100mA. Somit errechnet sich die Emission in Prozent dann wie folgt: Gemessener Anodenstrom geteilt durch 1,4. Hat man also 100mA gemessen, dann teilt man 100 durch 1,4 (1%) und erhält 71,428%.

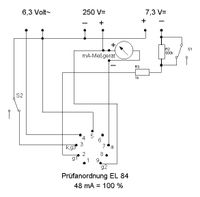

Mess-Schaltung für EL 84

Diese Schaltung unterscheidet sich vom Aufbau her nicht von der für die mit Oktalsockel, außer das die mit Novalsockel aufgebaut wird und das die negative Gittervorspannung hier -7,3V beträgt. Die Nummerierung des Novalsockels ist natürlich auch eine andere als die des Oktalsockels für EL 34. Weiterhin ist zu beachten, dass hier eine Emission von 100% gleich 48mA entspricht. Um dann die gemessene Emission in Prozent zu errechnen, teilt man den tatsächlich gemessenen Wert durch 0,48 (1%). Beispiel: Man hat einen Anodenstrom von 30mA gemessen, dann teilt man 30 durch 0,48, was exakt 62,5% ergibt.

Hier das Datenblatt für die EL 84 von der Firma "JJ". Auch hier wird das Bild vergrößert dargestellt, wenn man es anklickt

Es gibt noch zwei gängige Varianten der EL 84 und das sind die Typen SV 83 und die EL 84M (das M steht wohl für Militär).

Im Grunde genommen sind das gleiche Röhren, nur das man bei der SV 83 noch einen internen Schirm (Abschirmung) vorgesehen hat, der auch mit Gitter 3 verbunden ist und an Pin1 und Pin6 herausgeführt ist. Bei den anderen beiden Varianten sind Pin 1 und Pin 6 nicht belegt. Deshalb muss man für einen regulären Betrieb der SV 83 Pin 1 oder Pin 6 mit der Kathode der Röhre (Pin3) verbinden. Bei den drei Röhren tauchen in der Pinbelegung die Abkürzungen "i.C." sowie "NC" auf. Letzteres bedeutet "No Connection", dieser Pin ist also mit nichts verbunden. "i.C." hingegen bedeutet "internal Connection", was natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, da diese Pins mit irgendwas interne Verbindungen besitzen!!! Weiterhin gab -oder gibt es noch- die EL 84T. Anfangs mit herausgeführtem G3, hinterher auch ohne diesem "Feature". Da das dann zu Verwirrungen führte und klanglich sowieso nicht relevant war, hat man dann irgendwann die Produktion eingestellt.

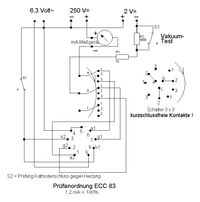

Mess-Schaltung für die gebräuchlichsten Doppeltrioden wie ECC 83, 12AX7, etc.

Bei dieser Schaltung benötigen wir -2V negative Gitterspannung. Ebenfalls vorhanden ist der Vakuum-Test als auch der Kathode/Heizung-Test. Da es sich bei diesen Röhren um Doppeltrioden handelt, braucht man einen Umschalter für die beiden Triodenhälften in der Röhre. Im Schaltbild ist ein Schalter mit drei Schaltstellungen und drei Schaltebenen zu sehen. Das kann man so machen, wenn man gerade keinen anderen Umschalter zur Verfügung hat, muss man aber nicht. Zwei Umschalter auf zwei Ebenen reichen völlig aus, wie man dem Schaltbild unschwer entnehmen kann. Warum der Verfasser dieses Schaltplans den "Dreier" eingezeichnet hat, weiß nur er selbst. Die maximale Emission liegt laut Datenblatt bei der ECC 83 bei 1,2mA, also das sind dann hier die 100%. Messe ich eine Emission von 0,8mA, teile ich diese durch 0,012 (1%) und erhalte eine prozentuale Emission von 66,666%.

Rechts das Datenblatt einer ECC 83 von JJ. Es gibt von der ECC83 bzw. von der 12AX7 unzählige Varianten. Die Daten in deren Datenblatt sind aber meist völlig identisch.

Netzteile für Röhrenprüfer

Wie man oben gesehen hat, benötigt man verschiedene Spannungen und auch Ströme für den Betrieb diverser Röhrentester. Wie schon Anfangs angemerkt, sollten diese Spannungen unbedingt stabil sein und die Netzteile auch den höheren Strömen von z.B. einer 6550 gewachsen sein. Das ist für die Konstruktion eines "Kombitesters" eine kleine Herausforderung. Die "Hochspannung" sollte bei 0,3mA als auch bei 150mA immer 250 Volt betragen, damit die Vorgaben der Datenblätter erfüllt werden können. Im Prinzip kein Problem, aber bei der Piraterie heutzutage weiß man selten genau, was man da gerade gekauft hat. Deshalb macht man dann das "Hochspannungsnetzteil" bis etwas über 250V regelbar. Und zwar ab ca. 200V oder etwas mehr. Eine Regelung hinunter bis auf 0 Volt braucht hier für diese Zwecke niemand.

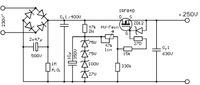

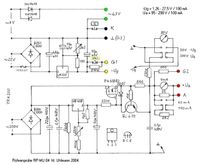

Entsprechendes Netzteil zeigt nebenstehende Schaltung. Die Z-Dioden sind bewusst geteilt, da sich dann deren Leistung auch aufteilt. Eine einzige 250V Z-Diode dürfte etwas zu warm werden. Ein weiterer Punt ist das 47k-Poti zur Regelung der Spannung. In anderen Publikationen sieht man immer wieder, das dieses Poti an den Z-Dioden und gegen Masse liegt. Das ist gar nicht gut, denn dann liegt das Poti an volle 250 Volt! Tja, welches Poti ist dafür ausgelegt? Auf jeden Fall kein Piher, kein Radiohm oder ein Alpha-Poti. Der nächste Punkt ist der 270 R in der Gate-Leitung des IRF 840. Der soll Schwingneigungen des IRF verhindern und deshalb so nah wie möglich am Transistor angelötet werden. Idealerweise direkt auf den Gate-Pin. Dieser "Trick" stammt noch aus der Röhrentechnik und wird als "Gridstopper" bezeichnet. Sollte das nichts bringen, den Wert von 270 Ohm Schrittweise erhöhen. Sollte das wider Erwarten auch nichts bringen, muss man in die Gate-Leitung des IRF 840 eine kleine Ferritperle einschleusen.

Eine ähnliche Schaltung sieht man hier rechts. Im Prinzip die fast gleiche Schaltung, allerdings mit Kurzschluss-Schutz, realisiert mit R1, R4 und T1. Allerdings hat die Schaltung das oben beschriebene Manko: Das Poti R5 liegt hier auf 310 Volt. Das kann nicht gut gehen! Die Aufteilung der Z-Dioden in insgesamt zwei Stück halte ich auch für etwas zu mager.

Ein Zufallsfund aus dem Netz zeigt nebenstehendes Bild. Die Strombegrenzung ist regelbar, der Gatewiderstand ist vorhanden, was will man mehr? Ich vermisse allerdings einen Elko parallel zu den Z-Dioden. R3 mit einem Wert von 56k erscheint mir etwas hoch. Dafür kann man die Kondensatoren C1-C4 parallel zu den Gleichrichterdioden getrost weglassen. Die Elkos C6, 7 kann man durch einen Elko von 100µF/450 V ersetzen. R1 und R2 entfallen dann natürlich. Leider auch hier wieder das Poti P1 auf 251 Volt. Also dass das noch niemanden aufgefallen ist........

Weiter geht es mit einem Netzteil für die negative Gitterspannung ohne die ein Röhrentester nun mal nicht funktioniert. Ein variabler Spannungsregler vom Typ LM 337 übernimmt hier den Job. Die 1N 4007 am Spannungsregler sind nicht unbedigt nötig, diese sollen den Regler nur vor "Eventualitäten" schützen. Der Umschalter S1 macht eine Umschaltung von stufenlos regelbar mit dem 47k Poti oder diverse Festeinstellungen für verschiedene Röhrentypen. Als da wären: ECC 81, ECC 82, ECC 83 sowie EL 84 und EL 34. Mit den Sindeltrimmern (10-Gang) kann man jeweils benötigte Vorspannung der entsprechenden Röhre auf den Millivolt genau justieren. Die Schaltung habe ich mir selber gebaut. Sie stammt eigentlich aus meinem DIY-Röhrentester, der die verschiedenen Vorspannungen über einen Stufenschalter per Relais anwählt. Aber der Interessierte kann sich ja hier die Rosinen rauspicken. Statt den Relais kann man natürlich auch einen 4-stufigen Umschalter nehmen, wobei dann S2 nochmal separat dazukommt, weil der die Vorspannung für ECC 81 auf ECC 82 umschaltet.

Rechts sieht man eine Schaltung aus dem Netz, welche allerdings den Spannungsregler VB 408 verwendet. Das ist ein Oldie und der wird nicht mehr gebaut. Entsprechend hoch sind die Preise bei Anbietern, die noch so einige Exemplare in der Schublade haben. Da werden schonmal weit über hundert Euro gefordert. Wahnsinn!!! Ansonsten könnte die Schaltung durchaus funktionieren.

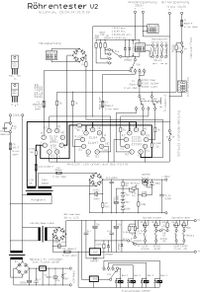

Und zum Schluss noch ein Plan, der meinen Anfangs angesprochenen Röhrentester zeigt. Für die Digitalanzeigen habe ich Module von Peak-Tech eingebaut. Das funzte Anfangs auch ganz gut; nur ein Messwerk zeigte ständig Nonsens an, das war das Teil für die Heizspannung. Im Großen und Ganzen war ich fünf Jahre lang mit diesen Anzeigen zufrieden, bis eine nach der anderen ausflippte. Gewechselt, hielt wieder einige Monate, dann der nächste Crash. Ich habe die Module insgesamt dreimal gewechselt. Die Dinger kann ich wirklich nicht weiterempfehlen! Mittlerweile habe ich den Tester mehrmals umgebaut, bis hin zu "V5". Große Probleme hatte ich mit einem Schaden, der durch eine ca. 40 Jahre alten EL 84 entstanden ist. Die Röhre hatte Kurzschlüsse in allen Himmelsrichtungen und schrottete mir das Hochvolt- als auch das Gitterspannungsnetzteil. Nach Beseitigung der Schäden begann die Konfiguration ab ca. 50mA Mess-Strom massiv zu schwingen. Alle Messinstrumente flippten dann bei dem Schwingeinsatz aus und eine Messung über 50mA, z.B. bei einer EL 34, war nicht mehr möglich, da selbst ein externes Amperemeter nur noch Nonsens anzeigte. Deshalb wurde eine weitere Änderung (mit Namen "V5") dringend nötig; hoffentlich die letzte!!! Hier der Schaltplan:

Im Gegensatz zu "V2" sieht man deutliche Änderungen. Das betrifft u.a. die Messinstrumente usw., aber vor allem das Hochvolt-Netzteil. So wie das Gerät hier dargestellt ist, sind eigentlich alle Fehler, bzw. Unzulänglichkeiten komplett ausgemerzt. Leider zeigen die verbliebenen Peak Tech-Messmodule von Reichelt-Electronic immer noch dummes Zeug an, was sich aber wöchentlich ändert. Die Spannungen wurden deshalb mit einem externen Voltmeter kalibriert und man kann sich darauf verlassen, dass die voreingestellten Festparameter auch tatsächlich stimmen. Die im Gerät eingebauten Module sind somit nur eine Schätzlatte; Schade!!! Selbst mehrmalige Nachjustage ändert an diesem traurigen Umstand nichts. Mittlerweile habe ich es aufgegeben...

In der ersten Version habe ich mangels "Röhrentrafo" mit mehreren Trafos getrickst. Dementsprechend schwer wurde dann die gesamte Konstruktion. Ich habe dann einen günstigen Ringkerntrafo entdeckt, der für meine Zwecke wie gemacht war und den dann eingebaut. Damit die Heizspannungen bei verschiedenen Röhren stimmen, habe ich in den Leitungen Vorwiderstände eingefügt. Das sind die Widerstände in den fett gezeichneten Leitungen.

Hier ein Foto der zeiten Version (V2) mit eingesteckter Röhre im Testbetrieb. Die Anodenspannung wurde hier nicht korrekt angezeigt, da die Messmodule noch nicht exakt abgeglichen waren, das Modul für die Heizspannung machte von Anfang an Probleme. Das Gerät verfügt über insgesamt 8 Sicherungen, die vor größeren Schäden schützen sollen. Zu sehen auf der linken Seite des Geräts. Hinterher habe ich mir eine kleine Tabelle mit den gängigsten Röhrendaten links unten auf das Gerät geklebt. Das erhöht den Komfort ungemein. Hier unten ist diese Tabelle zu sehen und darunter ein Link zum herunterladen der Tabelle.

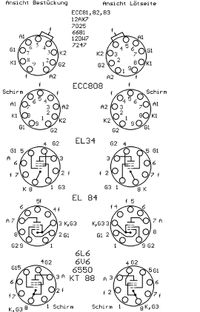

Zum Schluss noch eine weitere Zeichnung, die verschiedene Röhrenbelegungen in Bestückungs- und Lötseitenansicht zeigt; auch hier wird das Bild bei einer "Anklickung" vergrößert. Die "Lötseitenansicht" ist übrigens die gängige Darstellung von Röhrenbelegungen!

Kontakt:

Bernd Lohrum

dr.lapphengst@gmx.de